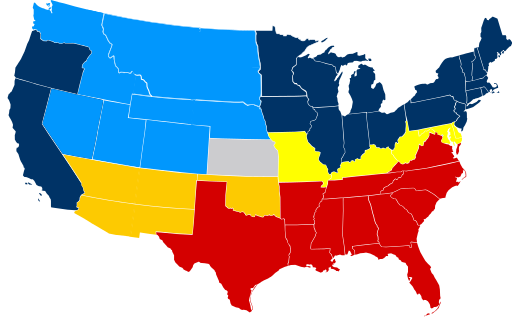

La guerre de Sécession ou guerre civile américaine (généralement appelée « the Civil War » aux États-Unis et parfois de façon polémique « the War of Northern Aggression » par les sympathisants de l'idéologie sudiste) est une guerre civile survenue entre 1861 et 1865 impliquant les États-Unis (« l'Union »), dirigés par Abraham Lincoln, et les États confédérés d'Amérique (« la Confédération »), dirigés par Jefferson Davis et rassemblant onze États du Sud qui avaient fait sécession des États-Unis.

La guerre de Sécession ou guerre civile américaine

vue par

L'économiste belge Journal des réformes économiques et administratives

Volume 8 - Impr. Verbruggen

G. de Molinari, 1862

Aux États-Unis, la guerre civile continue avec des alternatives diverses mais sans qu'il soit possible d'en prévoir le terme. Les causes de cette lutte fratricide qui a déjà

dévore 500,000 hommes et dix milliards sont parfaitement résumées dans

cet extrait d'une correspondance communiquée au Journal d'Anvers

« Ici, je ne veux pas

faire une longue dissertation sur cette guerre de géants ; mais sois bien

sûr que le côté philanthropique et libéral, « abolition de l'esclavage »

n'est pas le vrai motif, le fond de la question. Ceci n'est qu'un drapeau de parade, qu'arborent les fanaliques du Nord.

» Mon cher ami, la vraie cause de cette guerre terrible est dans l'antagonisme des intérêts matériels entre le Nord et le Sud.

» Le Nord est un

grand manufacturier ou banquier qui exploite le Sud. Le Nord a tout à

perdre à la sécession, le Sud a tout à gagner à se séparer du Nord.

» De là l'entêtement du

Nord, qui joue le tout pour le tout, et marche à grands pas a la

banqueroute ; le Sud, vaincu, continuera dans l'intérieur une guerre de guerillas qui épuisera ses ennemis, obligés d'entretenir une armée ou des armées innombrables pour occuper un territoire grand comme l'Europe. L'armée fédérale, comme elle est aujourd'hui, coûte par jour deux millions et demi de piastres. Il ne faut pas juger la guerre d'Amérique par les journaux yankees, qui sont les seuls qu'on reçoive en Europe.

« Je crois, cher ami, qu'il faut cinq gascons, cinq normands et cinq juifs pour avoir l'équivalent d'un Yankee; c'est la meilleure définition que je l'en puisse donner.

» Le Sud a une posilion géographique telle que le nègre y est indispensable dans les conditions et l'ordre actuel des choses. Le Sud des Etats-Unis

serait ruiné et deviendrait désert, si on y abandonnait la culture du

coton, du sucre et du tabac, et il faudra l'abandonner le jour de l'affranchissement du noir ; sois sûr que rien n'est plus vrai ; quiconque a habité le Sud un mois seulement peut en juger.

» Du reste, plus cette guerre continue, plus elle se présente sous son vrai jour, plus la question des noirs devient secondaire et est déjà rejetée par le parti conservateur du Nord. Pas un soldat fédéral venu au Sud n'est aujourd'hui abolitioniste; il en est même

qui sont, pour les nègres, plus durs, plus injustes qu'aucun

propriétaire du Sud ne l'a jamais été. On dit en Europe, et je le

croyais aussi, que le noir affranchi se civilisera et deviendra un

travailleur... Non, c'est là la plus grave erreur ; les premiers généraux abolitionistes qui sont venus au Sud, en voulant affranchir des milliers

de nègres, le comprennent aujourd'hui. Le noir leur demandait : Que

voulez-vous que nous fassions de votre liberté ? Non, laissez-nous ce que

nous sommes. Ce qui le prouve, c'est qu'il n'y a pas eu de révolte de nègres.

» Depuis le commencement de la guerre, le Sud n'a pas à se plaindre des nègres;

bien mieux, on peut citer mille exemples de dévouement de leur part à

la cause du pays. Tout au contraire, le Nord, qui voulait affranchir les

esclaves des Etats frontières, a eu à s'en plaindre beaucoup.

» Les nègres affranchis ne travaillaient pas, devenaient pillards et s'organisaient en bandes de guérillas contre les Yankees. »

M. Jefferson Davis, président de la confédération du Sud/a adressé le 18 août son message au congrès de Richmond. Ce document est écrit avec une

grande modération et sans jactance aucune. Nous en extrayons ces

passages sur les excès commis par les unionistes et l'emploi honteux de

la contrefaçon du papier-monnaie du Sud comme moyen de guerre :

« La rapine et la destruction immorale de la propriété particulière, la guerre faite à des non combattants, le massacre des prisonniers, les menaces sanglantes de venger la mort d'une soldatesque agressive sur des citoyens désarmés, l'ordre de bannissement contre de paisibles fermiers occupés à cultiver la terre, voilà quelques-uns des moyens employés par nos envahisseurs, pour arriver à soumettre au joug étranger un peuple libre. Des bills de confiscation assez atroces pour assurer, en cas d'exécution, la ruine complète de toute la population des Etats, sont adoptés par le congrès du Nord et ralifiés par le pouvoir exécutif.

« Les obligalions financières du gouvernement confédéré sont contrefaites par des citoyens des Etats-Unis

et publiquement mises en vente dans leurs villes d'une manière assez

notoire pour que le gouvernement n'en ignore ; sa complicité dans le

crime est, en outre, démontree par le

fait que les soldats envahisseurs sont munis de grandes quantités de ces

billets contrefaits comme moyen de spolier la population des campagnes à l'aide de la fraude. Deux, au moins, des généraux des Etats-Unis s'occupent, sans être entravés par leur gouvernement, de fomenter l'insurrection des esclaves contre leurs maîtres, citoyens de la confédération. Il s'en est trouve un autre d'instinct assez brutal pour exciter la violence de sa soldalesque contre les femmes d'une ville prise.

« Les reproches du monde civilisé n'ont pas provoqué, de la part des autorités des Etats-Unis,

une seule marque de désapprobation de ces actes, et il n'y a pas lieu

de supposer que la conduite de Benjamin F. Butler n'ait pas obtenu de

son gouvernement la sanction et les applaudissements qui lui ont été

décernés par des meetings publics et une partie de la presse des Etals-Unis. »

E

E